|

La relazione

tra colore e lunghezza d'onda, tra percezione e dato numerico,

è analogo alla determinazione del diapason e delle isofoniche

in campo acustico. Preso un campione di persone e sottoposte

ad una serie di test cromatici è stato possibile determinare

la relazione tra composizione spettrale e colore. La commissione

internazionale che si occupa di questi fenomeni (CIE, Commission

Internationale de l'Eclairage) ha definito tre opportuni parametri:

brillanza, tono e saturazione. In questo senso possiamo immaginare

come, anche in chiave sottrattiva, una superficie perfettamente

liscia e una ruvida dello stesso colore risulti più chiara

dell'altra. Il fenomeno è legato alla differente capacità

di riflettere la luce da parte delle due superfici; quella

più ruvida, sottoposta ad ingrandimento, presenta tante piccole

escrescenze che riflettono la luce in molteplici direzioni

e la deviano rispetto all'osservatore producendo un coefficiente

di brillanza (o di riflessione) puntuale (misurato rispetto

ad un punto, l'occhio) più basso di una lucida, traendo in

“inganno” la nostra percezione. Ogni colore ci appare con

proprietà di brillanza differenziate e autonome a prescindere

dall'intensità d'emissione. Inoltre ammesso che sia possibile

ottenere una perfetta riproduzione dello spettro cromatico

con lunghezze d'onda tutte di pari intensità non è difficile

immaginare come il processo della percezione ci faccia apparire

alcuni colori, al cospetto di altri, con maggiore presenza

e più luminosi.

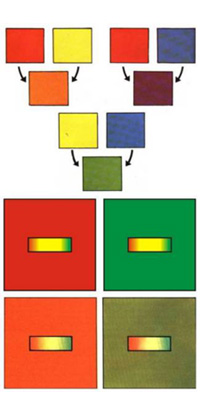

La

computer grafica oggi ci permette di capire meglio i fenomeni

percettivo-cromatici potendo dosare percentuali e intensità

dei colori con una precisione fino a qualche anno fa impossibile.

Il confronto digitale e analogico tra le due immagini (relative

alla misurazione del “peso” percettivo di relazione tra i

colori) mostra impietosamente le notevoli differenze tra le

due tecniche di rappresentazione.

|